LA REPRODUCTION CHEZ LES ARBRES LA REPRODUCTION CHEZ LES ARBRES |

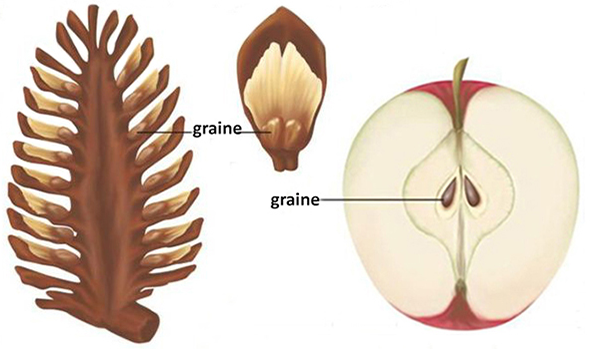

Un arbre -comme n'importe quelle plante- met tout en oeuvre pour assurer sa reproduction, qui va s'opérer à partir d'une petite graine.

Cette graine est produite par la fécondation, c'est à dire

la fusion de 2 cellules, une mâle et une femelle. Il s'agit donc d'une reproduction sexuée, les organes reproducteurs étant condensés dans une fleur ou dans un strobile [= structure

ovoïde, formée d'un axe autour duquel sont disposées les écailles qui protègent les organes reproducteurs]. |

| LES TROIS FORMES SEXUEES CHEZ LES ARBRES |

- Certains arbres sont hermaphrodites : ils ont des fleurs bisexuées disposant chacune à la fois des organes mâles et des organes femelles ; c'est le cas des Prunus

(amandiers, cerisiers, abricotiers, pêchers, pruniers...), des Malus (pommiers), des Pyrus (poiriers), des Ulmus (ormes), des Acacia, des Tilia (tilleuls) etc...

- D'autres sont dioïques : ils sont sexuellement différenciés, portant soit des fleurs unisexuées mâles soit des fleurs unisexuées femelles, ce qui

implique une reproduction bi-parentale, c'est à dire deux arbres de sexe différent pour assurer la reproduction ; c'est le cas des Taxus (ifs), des Gingko, des Populus (peupliers), des Liquidambar, des Salix (saules), des

Juniperus (genévriers -sauf sabina et phoenicea), des Ilex aquifolium (houx)...

- La plupart sont monoïques : ils portent à la fois des fleurs unisexuées mâles et des fleurs unisexuées femelles ; c'est le cas de la majorité des feuillus :

Alnus (aulnes), Carpinus (charmes), Castanea (châtaigniers), Corylus (noisetiers), Acer (érables), Quercus (chênes), Juglans (noyers), Fagus (hêtres), Betula (bouleaux) etc ; c'est aussi le cas de tous les

conifères, sauf le Taxus (if) et le Juniperus (genévrier).

C'est la pollinisation des fleurs femelles qui va mener à la production de graines au terme d'un long processus : on parle de pollinisation directe, si les fleurs s'autofécondent ; de pollinisation croisée si le

pollen provient d'une autre fleur -ou d'un autre strobile- de la même espèce, apporté par le vent et surtout par les insectes.

Le pollen se colle au corps du pollinisateur pendant qu'il se nourrit du nectar de la fleur

|

| LES ORGANES REPRODUCTEURS ET LES ETAPES DE LA REPRODUCTION CHEZ LES FEUILLUS |

LES ORGANES REPRODUCTEURS CHEZ LES FEUILLUS

LES ORGANES REPRODUCTEURS CHEZ LES FEUILLUS

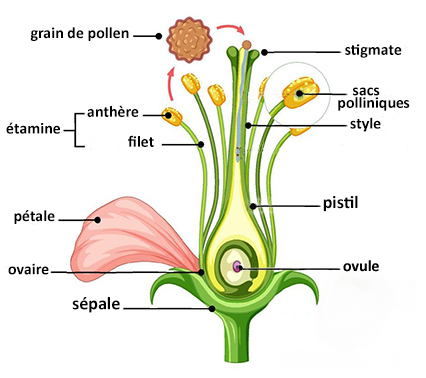

Chez les feuillus, ce sont les fleurs qui abritent les organes reproducteurs. Les fleurs, quelle que soit la forme qu'elles adoptent, possèdent un organe mâle et/ou un organe femelle.

Voici ceux des fleurs bisexuées :

organe femelle :

appelé gynécée ou pistil, il est constitué de plusieurs carpelles soudés entre eux, composés chacun de trois parties :

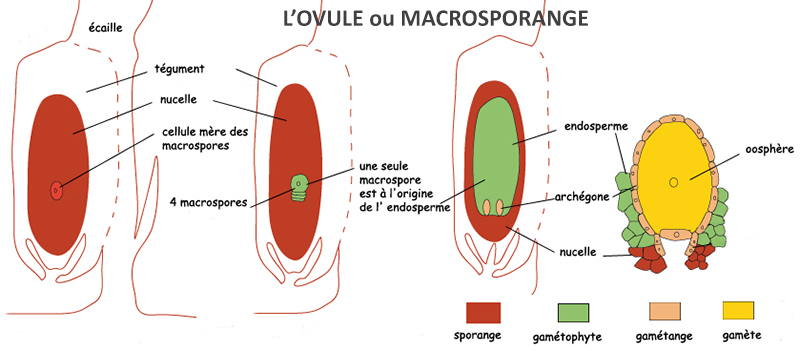

-l'ovaire, situé à la base du carpelle, qui contient les ovules ou macrosporanges nécessaires à la reproduction, ; chaque ovule est constitué d'un nucelle, délimité et protégé par un double

tégument qui comporte un petit orifice appelé micropyle ; l'unique cellule-mère du nucelle produit 4 macrospores, dont une seule se développe et forme un sac embryonnaire, c à d. le gamétophyte*

femelle qui produira le gamète* femelle ou oosphère ;

-le stigmate, partie supérieure du carpelle, destiné à capter les grains de pollen ;

-le style, partie qui relie l'ovaire au stigmate.

organe mâle :

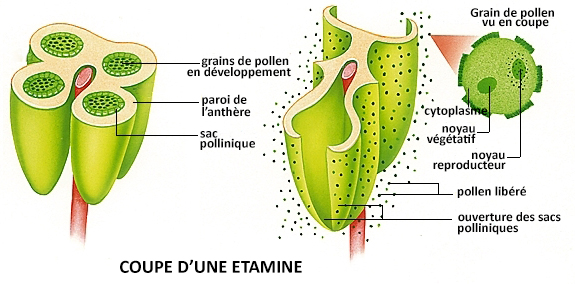

appelé androcée, il est constitué d'étamines, qui forment une couronne autour du pistil ; chaque étamine comporte deux parties :

-le filet, un fine tige plus ou moins longue ;

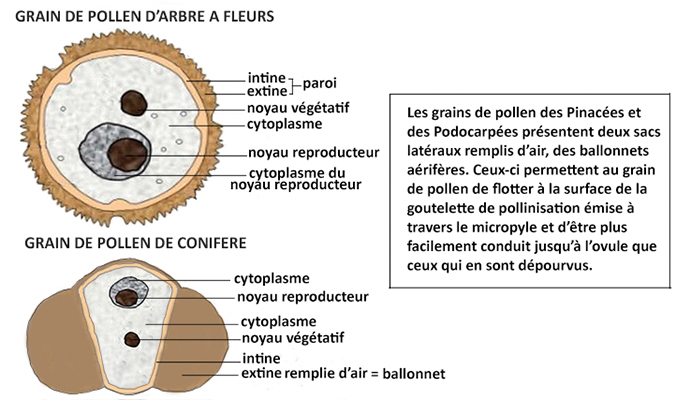

-l'anthère, qui contient les sacs polliniques où sont engendrées de nombreuses microspores, qui donnent naissance au gamétophyte* mâle, c à d. au grain de pollen, qui renferme deux noyaux

(un noyau végétatif et un noyau reproducteur ou génératif) et sera libéré à maturité .

* gamétophyte : organisme qui produit des gamètes / * gamète : cellule reproductrice, mâle ou femelle, qui ne contient qu'un seul chromosome de chaque paire et qui s'unit au gamète de sexe opposé

LES ETAPES DE LA REPRODUCTION CHEZ LES FEUILLUS

LES ETAPES DE LA REPRODUCTION CHEZ LES FEUILLUS

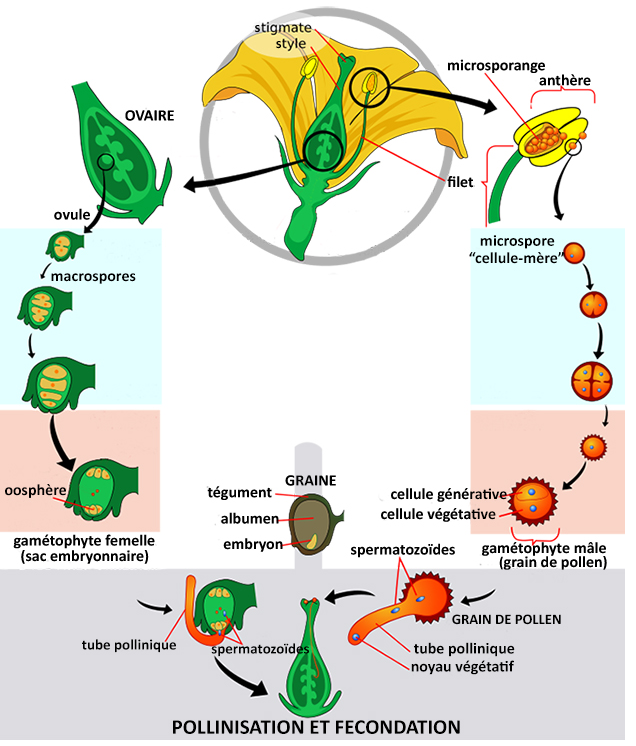

1. la pollinisation

La pollinisation est le transport d'un grain de pollen d'une étamine jusqu'au stigmate, situé à l'extrémité du pistil, par le vent ou par un insecte.

2. la fécondation

S'il est compatible avec le stigmate (= c à d. de la même espèce), le grain de pollen commence par germer : il émet un fin prolongement appelé tube pollinique qui descend le long du style

pour atteindre l'intérieur de l'ovaire ; le noyau végétatif qui est le premier à s'engager dans le tube pollinique se charge du développement de celui-ci avant de dégénérer ; quant au noyau reproducteur conduit

par ce tube, lorsqu'il atteint le micropyle d'un ovule, il se divise en deux noyaux fécondants ou gamètes.

La fécondation est double : une première fusion entre un gamète mâle et l'oosphère aboutira à un zygote (on appelle ainsi la cellule-oeuf, c à d. une cellule à 2 n chromosomes résultant de la fusion des

cellules sexuelles mâle et femelle). Ce zygote principal donnera l'embryon, à l'origine de la future graine. Une autre fusion entre le second gamète mâle et les noyaux centraux de l'ovule formera un zygote

accessoire, appelé albumen, qui sera la réserve nutritive de l'embryon lors de la germination de la graine.

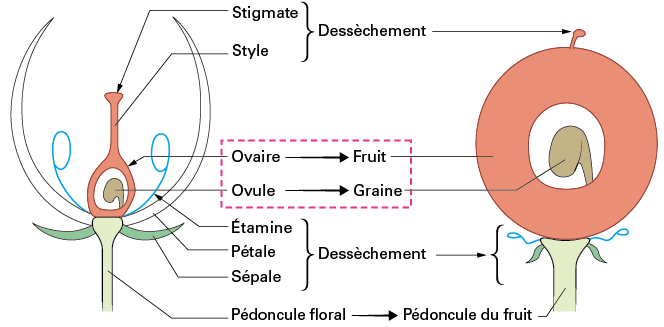

2. la fructification et la reproduction

Tandis qu'après la double fécondation l'ovule se développe en une graine enveloppée de téguments, les parois de l'ovaire se transforment par durcissement ou accumulation de réserves, permettant la formation

d'un fruit.

Ce fruit peut prendre des formes extrêmement diverses : il y en a qui sont charnus, comme les pommes, les poires ou les baies de l'if ; d'autres qui sont secs, comme les glands, les faînes ou les noix.

akène = fruit sec à une seule graine - samare = akène muni d'une ailette membraneuse

disamare = samare double, constituée de deux akènes jumeaux - arille = fruit charnu qui

renferme une graine

Le fruit a un double rôle : il protège la (ou les) graine(s) qu'il contient ; et surtout il en assure le transport.

En effet, certains fruits se sont dotés d'ailes (samares de l'érable, du frêne, du tilleul etc) et se laissent emporter par le vent ; d'autres sont disséminés par les oiseaux et certains

mammifères, soit qu'ils les ingèrent en rejetant les graines dans leurs excréments, soit qu'ils les enfouissent dans le sol pour avoir des provisions, dont ils oublieront une partie.

Les graines, une fois au sol, s'y épanouissent lentement, à partir du germe, c'est-à-dire de l'embryon d'arbre qui y est contenu. Parvenu à maturité, le nouvel arbre produira des fleurs qui lui permettront de se reproduire à

son tour.

La formation de fruits enfermant la graine est une particularité qui est à l'origine du nom scientifique donné aux plantes à fleurs, dont font partie

les feuillus : les angiospermes, terme qui signifie "graine [dans un] récipient".

Cette "invention" les oppose aux gymnospermes, ou "graine nue", qui comprennent notamment les conifères.

Les angiospermes

sont une belle réussite de l'évolution, car ils représentent actuellement 90% du règne végétal. |

| LES ORGANES REPRODUCTEURS ET LES ETAPES DE LA REPRODUCTION CHEZ LES CONIFERES |

LES ORGANES REPRODUCTEURS CHEZ LES CONIFERES

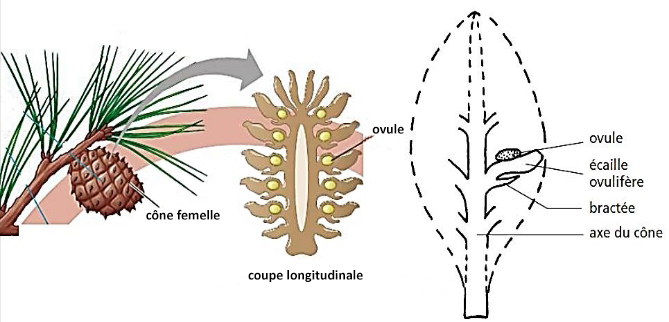

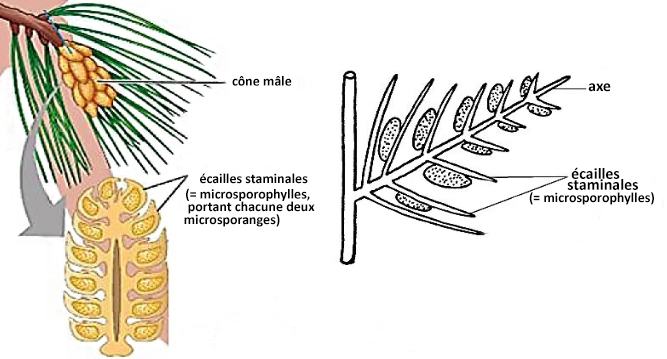

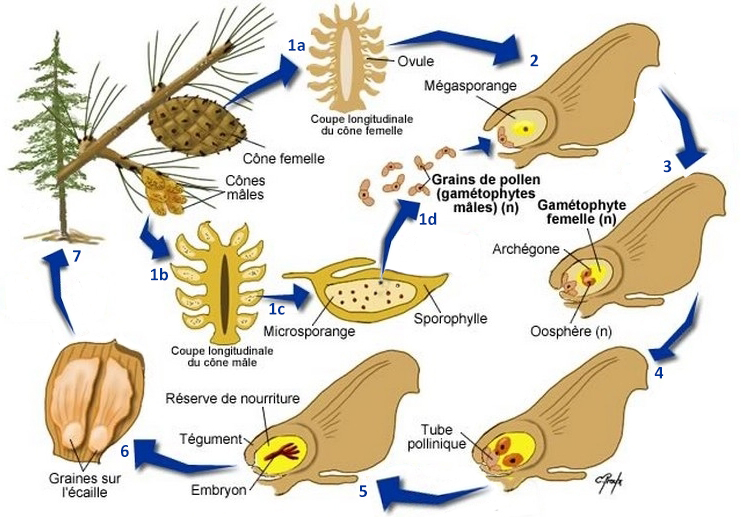

Chez les conifères, ce sont les strobiles (= cônes) mâles et femelles qui abritent les organes reproducteurs.

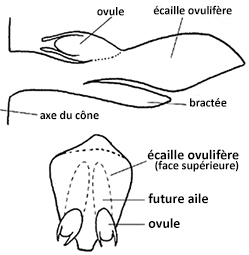

organe femelle :

Le cône femelle est constitué d'un axe portant des bractées (=feuilles réduites), à l'aisselle desquelles sont insérées des écailles portant, sur leur face ventrale, deux ovules ou

macrosporanges, constitués d'un nucelle entouré d'un tégument.

Au niveau de l'ovule, la cellule-mère produit 4 macrospores, dont une seule se développe et forme un endosperme, c à d. le gamétophyte* femelle dont la croissance ne reprend que l'année d'après.

A la fin du printemps de l'année suivante, se forment les gamètes* femelles ou oosphères, situés dans le ventre de l'archégone, un organe femelle en forme de bouteille appelé également gamétange.

organe mâle :

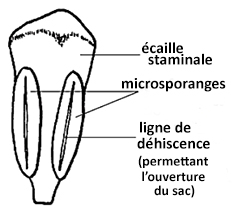

Le cône mâle, qui n'est jamais lignifié mais toujours transitoire, est constitué d'un axe, portant des écailles disposées en spirale dont chacune d'elle porte à sa face inférieure deux sacs polliniques ou microsporanges,

au sein desquels se développent quatre microspores qui évoluent en gamétophytes* mâles, c à d. en grains de pollen.

* gamétophyte : organisme qui produit des gamètes / * gamète : cellule reproductrice, mâle ou femelle, qui ne contient qu'un seul chromosome de chaque paire et qui s'unit au gamète de sexe opposé

* gamétophyte : organisme qui produit des gamètes / * gamète : cellule reproductrice, mâle ou femelle, qui ne contient qu'un seul chromosome de chaque paire et qui s'unit au gamète de sexe opposé

A gauche, cône mâle de Pinus sylvestris - A droite, cône femelle de Pinus sylvestris

LES ETAPES DE LA REPRODUCTION CHEZ LES CONIFERES

Le développement des gamétophytes femelle et mâle, qui s'interrompt durant l'hiver s'étale sur deux saisons.

1. la pollinisation

La pollinisation croisée, qui est la règle chez les conifères, donne lieu à des "pluies de pollen" au printemps (ou en automne pour les cèdres).

Les grains de pollen libérés pénètrent entre les écailles ovulifères écartées des jeunes cônes femelles. Une goutte de liquide visqueux est émis par l'ovule à travers le micropyle : il capte les grains de

pollen avant de se rétracter, les entraînant ainsi au contact du nucelle, où ils pourront germer dès la fin de l'été.

Les écailles des jeunes cônes femelles se referment après la pollinisation.

Les écailles des jeunes cônes femelles se referment après la pollinisation.

2.La fécondation

Le grain de pollen introduit dans l'ovule germe en élaborant un tube pollinique, dans lequel s'engagent le noyau végétatif suivi de la cellule générative. Mais le tube pollinique s'allonge très doucement

pour permettre le développement de l'ovule qui n'est pas alors achevé. La cellule générative se divise pour donner une cellule socle et une cellule spermatogène, cette dernière se divisant et donnant deux

gamètes* mâles.

Le grain de pollen introduit dans l'ovule germe en élaborant un tube pollinique, dans lequel s'engagent le noyau végétatif suivi de la cellule générative. Mais le tube pollinique s'allonge très doucement

pour permettre le développement de l'ovule qui n'est pas alors achevé. La cellule générative se divise pour donner une cellule socle et une cellule spermatogène, cette dernière se divisant et donnant deux

gamètes* mâles.

Après la formation des oosphères, le tube pollinique pénètre dans l'archégone et libère les deux gamètes* mâles : l'un des deux féconde l'oosphère, ce qui produit un zygote ou cellule-oeuf ;

la cellule végétative et la cellule socle dégénèrent, ainsi que le deuxième gamète : il n'y a pas en effet double fécondation chez les conifères.

3. La germination et la reproduction

Le noyau du zygote se divise pour donner quatre embryons, dont un seul survit. Tandis que le tégument ovulaire se lignifie, la graine subit une déshydratation importante et entre en vie latente. La chaleur fait

s'ouvrir les cônes femelles arrivés à maturité : les graines, dont la dispersion par le vent est facilitée par une fine aile, sont ainsi libérées.

Elles ne peuvent germer qu'après un certain temps de latence après leur dissémination. Comme elles présentent une grande capacité de résistance aux conditions extérieures défavorables (basses températures, sécheresse,

conditions désertiques), elles attendront plusieurs semaines ou plusieurs années des conditions favorables à leur germination. |